Parthenope: bello, ma non ci vivrei

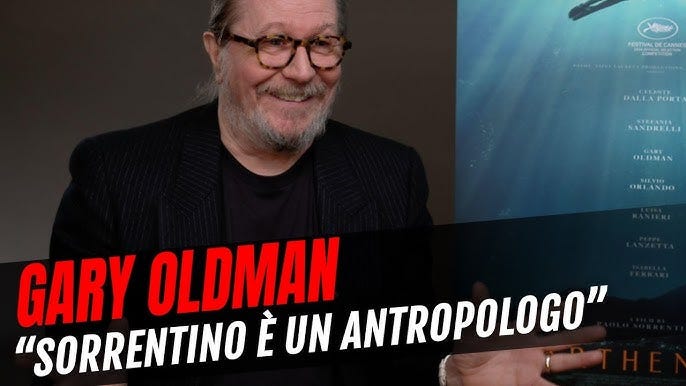

Sorrentino è sempre “divisivo”: amato dal pubblico, più o meno, in urto alla critica elitaria, spaccando gli altri a metà, specie alcune cose riuscite poco o niente e comprensibili solo a lui (Youth, in particolare e poi, a seconda dei gusti, This must be the place, la I o la II stagione di Pope, Loro). L’ultima sua fatica si presenta laccata, barocca, sontuosa, diretta a una saturazione visiva dello spettatore (sarà in questo senso che “l’antropologia è vedere”?) a scapito di altro (molto altro) se non tutto il resto (contenuti? significati? metasignificati? altri sensi quali, quantomeno, l’udito?): se per Sorrentino l’antropologia è “vedere” (difficile ma comunque concettualmente passiva e, quantomeno, rimandante alla distanza), alquanto limitata, forse sarebbe stato più il caso se la protagonista (e, indirettamente, il suo autore di cui, in questa accezione è, presumibilmente metafora, come ci rivela Gary Oldman quando ha affermato: “Sorrentino è un antropologo”… aridaje) finisse per essere semiologa à la Wittgenstein (e, indirettamente, il suo alter ego autore) per un periodo che, politicamente, richiederebbe un posizionamento impegnato e attivo e meno contemplativo (ma forse Sorrentino è più dalle parti di Eco e di Siti, in tal senso, cioè nel segno della concezione dell’artista intellettualoide).

Anche i continui rimandi alla “risposta pronta” alla cui ricerca dedica, ossessivamente, la vita la nostra protagonista (tradendo un ridimensionamento delle velleità ma anche la concezione di una vita come una spettacolarizzazione debordiana, non rifuggita ma abbracciata e interiorizzata con adesione mimetica, come se fosse da sempre su palco: è questo l’approccio raccomandabile? L’unico rimasto? Parthenope - metafora multifungibile e fluida - Napoli è a questo ridotta? Una prosumer della propria immagine, che si presta volontariamente alla propria stessa mercantilizzazione, con disinvoltura e anche qualche edonismo autocompiaciuto? In tal senso, purtroppo, stante l’overturism e la sovrappresentazione stereotipoide di cui Napoli è al centro, Parthenope ne è triste emblema, autoparodiandosi… e il fatto che sia apprezzata ne è triste e spiacevole conferma, assurgendo ad antieroina più che eroina, un po’ come Joker II: amata da un pubblico che non la capisce e che lei asseconda, sì, ma con malcelato disprezzo, da servo ribelle ma sempre servo, Pulcinellesco più che Arlecchinesco e che ricorda una frase di Pasolini sui proletari antecedente la loro borghesizzazione psicologica:

“Di qua sono io, povero che conosco il vero mondo, di là sei tu, ricco, che del mondo non sai nulla. Accetto che tu sia il mio padrone, ma come padrone ti ignoro. Viviamo in due sfere diverse. Se vuoi ti considero un Re, e ti servo, ma in realtà non esisti”

- 1973, intervista rilasciata a Il Messaggero, titolata Roma degenerata -, come un’anarchia vissuta come ideologia vivente), severa nemica dell’esprit de l'escalier, abdicando qualsiasi filosofico altro spirito (della ragione). In realtà, la scrittura qui, come altrove, in Sorrentino è spuntata rispetto alle punch line di tutto rispetto cui ci aveva abituati (forse primo film in cui è in scrittura solitaria e, purtroppo, se ne vedono i limiti). Parthenope, infatti, avrà la risposta pronta, semmai, ma “senza stile”: non offende, non ferisce. Ricorrendo ad altri, ben più alati, versi proprio sorrentiniani, da rivoltargli contro, le direbbe lo zio Alfredo: “Parthenope, ma quando è che hai cominciato a essere così deludente? Perché sei così… assertiva?”. E avrebbe ragione.

E sempre da E’ stata la mano di Dio, al Sorrentino di Parthenope, il suo Capuano non gli avrebbe risparmiato parole sprezzanti: “A me piace il conflitto. Hai capito, guagliò? Senza il conflitto non si progredisce. Senza il conflitto è solo sesso. E il sesso non serve a niente”. E ancora: “Paolo, TAGLIA! Sei entrato nel decorativo. E’ tutto bello, zero nuance. Sei autoreferenziale, ti stai sfilacciando”.

Non c’è conflitto nella vita di Parthenope e nel suo film. Qualche trauma nel mondo dorato d’una donna nata bellissima (metafora di Napoli, a ‘sto punto, già greca) che sorge fra la spuma del golfo, un po’ Afrodite, un po’ sirena su Megaride), in famiglia ricchissima (legata, ma anche qui il conflitto passa in sottaciuta cavalleria, al disturbante, protoberlusconiano, Achille Lauro - si veda, quantomeno, la tesi, in tal senso, de il Rea di Mistero Napoletano -, O’ Comandante, che meriterebbe ben altre, meno lusinghiere, rappresentazioni: se non à la Rosi di Mattei, quantomeno à la Sorrentino de Il Divo), che negli anni ‘50 si vive addosso nei suoi stessi allori… e Parthenope è degna erede di questo imprimatur. Il conflitto, sociale, di classe, è derubricato, la coscienza di sé e della propria condizione di privilegio, da viveur, scantonata, peggio di un La Capria de I leoni al sole (1961).

Osannata da tutti, per nessun merito (salvo l’apparenza), Parthenope cavalca tutta l’esistenza questa lunga onda. Parthenope/Celeste Dalla Porta non hanno carisma. Se l’Eastwood leoninano aveva solo due espressioni, con sigaro o senza, lei ne ha una: con sigaretta e basta, inno al tabagismo, il fumo come gesto vuoto, spettacolarizzato, per riempire di forma pretestuosa e pretenziosa il vuoto di senso. E il peso del fumo di The Smoke (1995) che qui assurge ai 21 grammi di anima d’Inarritu. Indenne, fra una cavalcata e una carrelata, una carrelata e una cavalcata, Parthenope attraversa gli anni. Dalla Porta ne è degna rappresentante: figlia (letteralmente) d’arte, tagliata in una scena sempre nel precedente E’ stata la mano di Dio, qui la pietra di scarto è ora pietra d’angolo di una cattedrale bella ma vuota, posticcia, di sola facciata, com’è lei, priva di sostanza, mera forma, come il suo personaggio, che nulla intacca se non la superficie (il trauma del suicidio del fratello? Telefonata profezia che si autoavvera e che nessuno ha visto arrivare… le sue motivazioni non sono da cercare nella pretesa fragilità o nel desiderio incestuoso, ma nella mancata accettazione, a differenza della sorella, di una vita vuota, edonica, borghese. Non siamo dalle parti del The dreamers bertolucciano, per carità, ne manca il travaglio psicologico e il preludio alla rimozione, tramite ripiegamento edonistico e interiore, d’ogni istanza rivoluzionaria: che qui, invece, non sono mai).

Anche il casting è perfettamente mercantilistico avendo lei, all’attivo, poco più che un corto per il Martini, lo sponsor ufficiale di Sorrentino, vedi La grande bellezza.

Nonostante alcune scene particolarmente ispirate (il ballo a tre, sul quale, dalla canzone di Cocciante in poi, pare costruirsi l’intero film… parva materia, o la scena dei panari calanti), lo stesso Sorrentino è ridondante e imita sé stesso: la grande bellezza? Oggi sono il primo semaforo a Roma (la scena solo descritta e pure tagliata, dell’omonimo film e che, in qualche modo, sembra preannunciare Parthenope stessa!) o il camion lavastrada contro il colera. A chi gli chiedeva, insistentemente, un altro La grande bellezza ha risposto con Parthenope: hegelianamente, la tragedia, nella storia, ritorna ma stavolta come farsa: la Santa del film del 2013 torna col vescovo Lanzetta. Non aggiunge granché. Il proletariato è espunto (non facile in un ritratto napoletano) a parte quella scena malapartiana del matrimonio camorristico (almeno tornano le facce sorrentiniane sotto tutta la bellezza). Il J’accuse di Greta Cool/Sophia Loren, non è degno degli epigoni jepgambardelliani ma sua pallida imitazione. Qui non si nomina “a’ fessa”, ma “i chionzi”. Sull’interpretazione dell’orlandesco professore di antropologia (sempre professore, lui), il pubblico si è spellato le mani ma non erano applausi ma masturbazione. Quattro frasi a effetto gettate lì, anche lui falsamente rotto a qualsiasi emozione (“agli esami si viene già pisciati e cacati”), poi si sdilinquisce e si fa irretire, come il suo pubblico, dal vuoto sotto la facciata luccicante (è, quindi, forse questa la Parthenope/Napoli? Ha ragione la calva Cool?) di Parthenope: studentessa senza merito che spicca senza sforzo. Orlando è il vero padre di Parthenope? E chi se ne fotte? Avrà una decina di battute e il loro rapporto è eterodiretto da lui, dal paternalismo falsamente trattenuto, con la sua vita monacale e la sua anaffettività da analfabeta emotivo: quindi, in fin dei conti, alla bella, forte nella fragilità, indipendente Parthenope quel che serve è, sempre, un uomo che supplisca la mancanza del padre? 136 minuti per dire qualcosa di: a) reazionario, b) banale e già risaputo (il che è peggio)? Della Porta sta a un film, dalla trama stiracchiata e cui una mezz’ora di taglio avrebbe aiutato, come il Terence Stamp di Teorema:

tutti cedono alla sua fascinazione ma l’unico a farne le spese sembra l’unico che amava: il fratello (ma ha amato qualcuno Parthenope? Non si direbbe. D’altra parte, la sua è una bellezza sterile: abortisce, infatti, e dopo esser stata masturbata da un vescovo, come Fabietto Schisa, s’adegua al fujtevenne eduardiano… ma è da (l mancato) sé stessi che sfuggono, dal loro vuoto, salvo scoprire che non è Napoli che non fa costruire loro un senso del sé. La città, i ricordi, non hanno colpe nelle loro manchevolezze inadempienti, nella loro superficialità, nella loro tendenza ad attraversare i loro traumi, magari con esorcismi artistici e catartici, come fa, nelle sue opere riuscite, il loro deus ex machina, Sorrentino stesso). Sorrentino ha ritenuto di doversi difendere da accuse da cultura woke in quanto maschio, bianco, etero, quasi 55enne, che sceglie una protagonista donna, giovane, bella, da scrivere. Ma non sono vere critiche. La sua Parthenope, infatti, ha risposto agli struggimenti di tutte le donne presuntamente belle che vi hanno visto la cartina tornasole delle loro difficoltà a farsi apprezzare nonostante la loro bellezza che gli rema contro. Non si sono sentite, invece, come realmente è questa Parthenope, incapace di riconoscere, quando se lo si trova davanti, l’unico autore di cui ha letto tutto: la Ferrari de La grande bellezza (bella ma senza fascino, città con cui fare l’amore ma con la quale non vale la pena neanche di dividere la cosa più bella anche della copula in sé: una delle mille sigarette fumate da Della Porta, come ci insegnava a’ Baronessa), le olgettine di Loro (un ritratto apolitico, umano troppo umano, di Berlusconi, che solo un Paese che ha dimenticato come si fa la censura si darebbe la pena di censurare: infatti, si autocensura da sé, presentandosi con gli angoli già smussati, accomodantissimo, altroché Il divo). Intristisce che l’ipotesi che alcune donne possano identificarsi nello struggente dramma di una bella che riesce in tutto, senza far nulla, senza sforzo, corpo su corpo, proprio come le olgettine, e questa libertà di disposizione del proprio corpo cui si è ridotta è salutata come un mito, una prova di forza, la rappresentazione degna di un modello di successo, di autorealizzazione, di autovalorizzazione, di florescenza, in senso senyano, del sé, cui aspirare. Dimostra che il problema non è lo sguardo barocco dell’uomo bianco che si consuma gli occhi sul morbido gesto del fumo femminile come continuo voyuerismo di una fellatio vagheggiata d’un feticista rimasto alla fase orale (no, un sigaro non è mai solo un sigaro. Specie al cinema), ma il fatto è che l’immaginario femminile sia così degradato da essersi lasciato sussumere al punto da riconoscere come lusinghiera questa rappresentazione, come meritevole.

L’assenza di merito, di sacrificio, di studio, la bellezza usata come leva archimedea per scalare un mondo, con la bella che si fa bestia, King Kong a sua volta di umidi sogni protocapitalistici, ormai è sdoganata, abbracciata, vissuta come sofferta autorappresentazione del proprio “travagliato percorso” artistico, esistenziale, lavorativo, come diceva Talia Concept ne La grande bellezza. A voi, pubblico, non interessa nulla del “sofferto accidentato percorso”, non solo artistico, ma umano, di una donna, di una persona, ma anche di una città. A voi interessa “il fidanzato con cui fa l’amore undici volte al giorno”. A voi interessa “la fuffa”. Ed eccovela, la fuffa. Sotto una splendida fotografia laccata e movimenti di macchina lussuriosi. Perché è questo che si è ridotta la nostra ambizione: esser rappresentati, eterodiretti, dalla fuffa, rinunciando persino a quel falso impegno, ipocrita, della Stefania di Galatea Renzi che Gamberdella sputtana (misoginamente anche) in una terrazza à la Scola: almeno lei millantava manifestazioni di sacrificio. Noi/Parthenope, nemmeno più quelle: sotto la patina di bellezza e gioventù, mascheriamo le nostre vite devastate, irrimediabilmente votate al vuoto, che fronteggiamo con sesso occasionale ed estemporaneo, altrettanto degnamente superficiale e rifuggente ogni impegno, solipsistico e autoreferenziale, tranciando ogni legame salvo sospirare per passitistici ricordi idealizzati e fasulli al cui fuoco consolarci di una solitudine da noi stessi eretta. Oggi, l’ostentazione, non più seriosa, dell’io, io, io… non è solo praticata, ma anche rivendicata. Ci automentiamo, ci insegnava Jep, per non misurarci con le nostre meschinità e mancanze. Parthenope è l’autoritratto delle nostre mancanze. E’ allarmante come questo ritratto di Dorian Gray al rovescio ci compiaccia, invece d’indignarci o s-piacerci.